长城网·冀云客户端记者 李子超 齐彦红 刘杨 郭硕

8月7日,时值立秋,夏日的热烈尚未褪去。邢台南宫市冀南区烈士陵园内,庄严肃穆,青松苍劲,翠柏参天。

记者跟随陵园工作人员进入冀南革命斗争纪念馆。馆内,各类照片、实物、雕塑等展陈,生动再现了冀南人民在各个不同历史时期的战斗历程,把我们带进了那段战火纷飞的峥嵘岁月。

陵园工作人员在向记者介绍贾庭修的事迹。长城网·冀云客户端记者 郭硕 摄

在陵园工作人员关静的引领下,我们在一个展示柜前驻足,被眼前的一块白色头巾吸引,“这是不同寻常的一条头巾,它见证了一对革命伉俪的爱情,见证了战争时期的艰苦,也见证了一名共产党员对革命的坚定信念。”关静介绍。

这条头巾的主人就是冀南区第一位女县委书记贾庭修。贾庭修于1912年1月出生在山东省青州县(今山东省青州市)一个富裕的小康家庭,受父母影响,从小就萌生了报效国家的念头。1929年秋天,她考入北平大学,“九一八”事变后,贾庭修积极投身各种爱国救亡运动,1937年7月加入中国共产党,全面抗战爆发后,在石家庄加入抗敌后援会,领导学生爱国救亡运动。1938年7月,她与平汉线省委书记李菁玉结成革命伴侣,由于革命需要,夫妻二人一直聚少离多,李菁玉就将一条冀南妇女常用的头巾送给了她,这条头巾既是他们夫妻二人互相鼓励的重要信物,更是贾庭修融入冀南群众的标志,1938年8月贾庭修被任命为南宫县委书记,成为冀南区第一名女县委书记。

贾庭修的头巾。长城网·冀云客户端记者 郭硕 摄

1938年11月17日南宫沦陷,贾庭修组织地方和群众武装配合八路军打击敌人,由于战斗异常激烈,连头巾也遭到损坏。等战斗胜利后,她不顾疲惫,马上小心翼翼地把头巾缝补完整。

1942年9月,贾庭修去冀南二地委汇报工作,路过冯召村时正好赶上敌人扫荡,不幸被捕。在狱中,敌人用镰刀将她的手削破,用枪托打、炭火烤,刑逼她说出自己真实身份,深受酷刑的贾庭修看到自己头上的白色头巾,更加坚定了自己宁死不屈的决心,一直坚称自己只是一名小学教员,就会教书。几次审讯下来,口供始终如一。

日军见用硬的不行,便把贾庭修关押在伪警察所,让伪县长亲自出马劝降。伪县长以帮贾庭修出国等条件先后5次进行诱降,都被她严词拒绝,敌人弄不清这位整天箍着白色头巾小妇女的真实身份,只好把她投入监狱,长期关押。

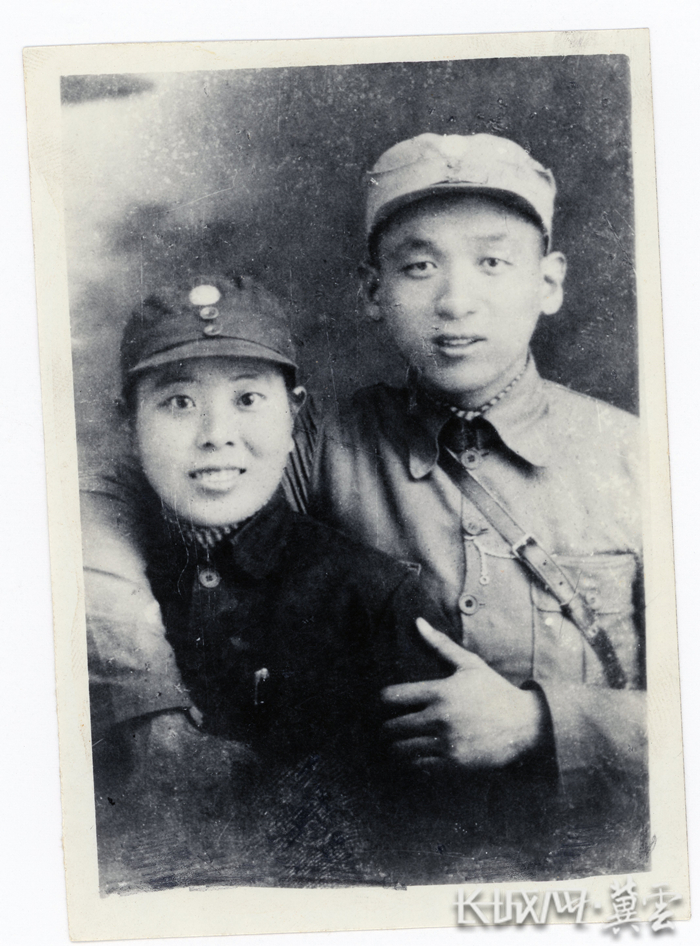

贾庭修和李菁玉的合影照片。冀南烈士陵园 供图

在狱中,贾庭修利用各种机会宣传爱国抗日的信念,她争取法警成为党的内线,与爱人李菁玉联系,相互关怀、相互勉励。李菁玉在信中说,要她坚持到被营救出狱的时候,千万不要放弃。她在回信中坚定地说:“回去或舍生取义,我的英雄主义促使着我往舍生取义的路上走。”她还利用这条头巾教难友们识字,渐渐地把难友团结在自己的周围。这条白天箍在头上、晚上搭在胸口的头巾一直不离左右,成了她度过牢狱之苦的重要支撑。1943年12月,经党组织多方营救,贾庭修终于脱险出狱。

出狱后,贾庭修只休息了一个月,便拖着虚弱的病体到太行山参加冀南区党委整风,由于长期的艰苦生活和狱中折磨,贾庭修患上了严重的贫血和心脏病,1945年11月不幸去世,年仅33岁。因战时交通不便,第8天李菁玉才见到了爱妻的遗体,只见她面容安详,身边叠放着的是彼此倍加珍惜的这条头巾,李菁玉将这条头巾仔细收藏起来,留以念想。新中国成立后,贾庭修同志被移葬冀南烈士陵园,李菁玉也将这条珍存多年的头巾移交给了陵园,以供后人瞻仰。

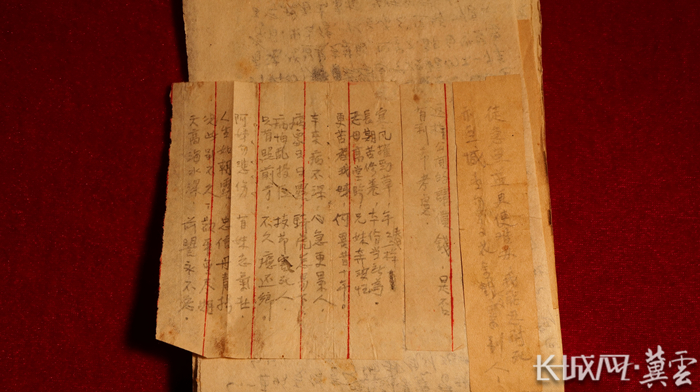

贾庭修写给李菁玉的信件。冀南烈士陵园 供图

这条白色头巾陪伴贾庭修经过了数次残酷斗争,也度过了牢狱之苦,饱含着贾庭修对革命的一片赤诚之心。

冀南人民具有光荣的革命斗争传统。在土地革命、抗日战争和解放战争时期,冀南人民在党的领导下,前仆后继,与敌人进行了长期艰苦卓绝的斗争,有5万余名革命先烈,将热血洒在了冀南大地,立下了不朽的功勋。

缅怀是为了唤醒记忆,传承是为了缔造未来,一批又一批英烈用热血铸就的爱国情怀、民族气节、英雄气概构成了一个民族的精神坐标。英雄精神永不磨灭,无论时代怎样变化,它始终是我们前行的力量。