长城网·冀云客户端记者 魏亚慧 齐彦红 杨泽

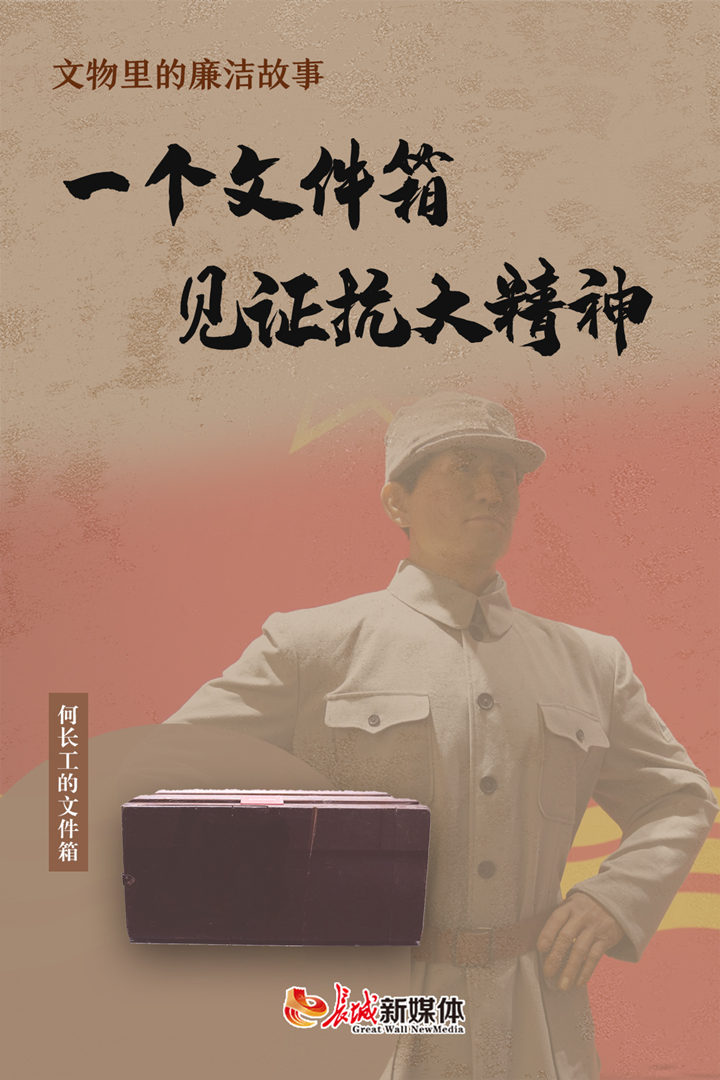

在邢台市信都区的抗大陈列馆,收藏着一个看似普通的木箱。它里面盛放的不是衣物,也不是字画,而是我党抗日和新中国建设中的重要文件。这个文件箱用它斑驳的历史痕迹,见证了抗大师生艰苦奋斗、廉洁朴素的生活作风。

8月22日,记者来到了位于邢台市信都区浆水镇前南峪村的中国人民抗日军政大学陈列馆,雄碑拥翠,展厅肃穆、凝重。展陈室的玻璃柜里,一个木质文件箱仿佛带领我们穿越到了那段抗大在敌后太行山的峥嵘岁月。

何长工同志使用过的木质文件箱。杨泽 摄

“这个文件箱长71cm,宽43.5cm,高32cm,整体重达25斤。它是由何长工之子何光皓捐赠给我馆的,是国家三级文物。”中国人民抗日军政大学陈列馆讲解员贾丰瑞指着文件箱说,这个箱子是何长工同志在浆水以及以后长期使用过的,曾放过许多重要文献。它的箱体已经出现很多开裂和破损,仍没有被丢弃。这不仅是何长工同志为革命和新中国建设呕心沥血的真实写照,也反映了抗大领导干部以身作则、廉洁奉公的精神。

抗战进入相持阶段后,根据中央指示,抗大总校突破日伪军的重重封锁,于1940年11月4日到达现邢台浆水,在敌人的围剿中艰难办学两年零3个月,培养了6、7、8三期学员,谱写了敌后教育的辉煌篇章。抗大在浆水办学期间,何长工先后任总校教育长、副校长等职务,是抗大在浆水任职时间最长的校领导。

那时候,敌人对抗日根据地推行灭绝人性的三光政策,再加上当时华北一带遭受连年灾荒,给抗大在敌后办学带来了极大的困难。学员们平时就在野外上课,遇到下雨下雪天则在修整过的牛羊圈里学习,在抗大总校副校长滕代远、教育长何长工等领导的带领下,总校师生们自己开荒种粮、发展生产。

身着四季服的抗大学员雕塑。杨泽 摄

“当时学员们只有一身棉衣,在寒冷的冬天就穿着,春天天暖和后就把棉花掏出来单穿外衣,冷了再把棉花塞进去。一身衣服最少穿三年,大家就戏称这件衣服叫四季服。”中国人民抗日军政大学陈列馆讲解员贾丰瑞对记者说,展厅中展示的抗大师生穿过的衣服、草鞋和各种简陋生活用具都反映了抗大师生在艰苦的条件下,始终保持着艰苦奋斗、廉洁朴素的生活作风,涌现出了很多像何长工的文件箱这样的故事。

“一个破损的木头文件箱,展现的是我党领导干部的艰苦奋斗、清正廉洁的优秀品质。正是中国共产党人以身作则、身先示范、艰苦奋斗、勤俭节约,才凝聚起改天换地的磅礴力量,书写了在绝境中求生存、在困境中谋发展的历史篇章。”中国人民抗日军政大学陈列馆党支部书记、馆长杨树告诉记者。

中国人民抗日军政大学陈列馆。资料图

中国人民抗日军政大学是中国共产党领导下人民军队教育的最高学府,培养了20多万名德才兼备的军政人才。2001年,中国人民抗日军政大学陈列馆被中共中央宣传部命名为“全国爱国主义教育展示基地”,吸引了全国各地的游客来此参观学习。大家在抗大的光辉历史中汲取抗大精神,学习抗大师生艰苦奋斗、廉洁朴素的生活作风,激励着我们在新时代砥砺前行,为实现民族复兴不懈奋斗。